Newsletter - Ausgabe 5

Vorwort

mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Freude auf den Frühling und die sommerlichen Aktivitäten, wie Grillen, Baden sowie Ausflüge zu Fuß oder mit dem Fahrrad. In dieser Jahreszeit treten aber auch gehäuft Wetterlagen auf, die mit starken Niederschlägen verbunden sind und zu Überflutungen führen können.

Deshalb haben wir in diesem Newsletter wichtige Informationen zu Hochwasser und Starkregen zusammengefasst. Wir möchten Ihnen die wichtigen Unterschiede zwischen Überflutungen durch Hochwasser und Starkregen erklären. Wir möchten über mögliche Vorsorgemaßnahmen informieren und Ihnen weitere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner nennen.

Außerdem erhalten Sie spannende Einblicke in die Arbeit der DLRG und der Notfallseelsorge Baden-Württemberg sowie Informationen über anstehende und vergangene Veranstaltungen des Resilienzzentrums Ostalbkreis.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Sabrina Günther und Petra Weber

Infos & Tipps

Wir möchten daher über die verschiedenen Ursachen von Überflutungen informieren:

Im Unterschied zum Hochwasser spielt die Flussnähe bei Starkregen eine untergeordnete Rolle. Starkregen bezeichnet plötzliche, sehr intensive Regenfälle, die meist in einem Bereich auftreten. Kann das Wasser nicht versickern und der Boden kein Wasser mehr aufnehmen, ist die Kanalisation überlastet oder läuft das Wasser an Hängen herab, so kann es auch durch Starkregen zu schweren Überflutungen kommen.

Starkregen kann grundsätzlich jederzeit und überall auftreten – Ort und Zeitpunkt sind kaum zu prognostizieren.

Hochwasser | Starkregen | |

Ort | Flussnahe Gebiete | Überall möglich |

Ursache | Pegelanstieg von Gewässern | Lokaler, intensiver Regen |

Dauer der Niederschläge | Länger andauernd | Kurzzeitig, intensiv |

Vorbereitungszeit | Meist Stunden oder Tage | Ggfs. nur wenige Minuten |

Grundsätzlich gilt:

Überflutungen durch Hochwasser- und Starkregen lassen sich nicht vollständig verhindern – es gibt keinen absoluten Schutz. Aber: Vorsorge wirkt!

Wer rechtzeitig handelt, kann Schäden deutlich reduzieren und im besten Fall sogar vermeiden.

Bei Überflutungen durch Starkregen bleibt meist kaum Zeit, noch Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Daher ist es hier besonders wichtig, frühzeitig vorzusorgen.

Rückblick

Übersicht über Ereignisse der letzten zehn Jahre

Datum | Ort | Kurzbeschreibung* |

29.- 30.05.2015 | Schwäbisch Gmünd und Umgebung | 100- bis 200-jährliches Hochwasser; Hochwasserrückhaltebecken Reichenhof und Waldhausen fast vollständig gefüllt. |

29.05.2016 | Schwäbisch Gmünd, Waldstetten, Heubach, Lorch | Sintflutartige Regenfälle, überflutete Keller und Straßen. Straßen wurden zu Bächen, Keller vollgelaufen, erhebliche Sachschäden, zwei Tote. |

03.- 04.01.2018 | Aalen, Schwäbisch Gmünd, Herlikofen | Straßen zwischen Dewangen und Fachsenfeld überflutet, Kreisstraße mit Wasser bedeckt. |

04.06.2018 | Aalen, Wasseralfingen | Heftige Gewitter mit Starkregen, überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Unterführungen. |

28.01.2021 | Lorch, Schwäbisch Gmünd | Starkregen und Schneeschmelze führten zu drohender Hochwassergefahr und ließen Feuerwehren zur Erkundung ausrücken. |

08.06.2021 | Stadtteil Weiler, Schwäbisch Gmünd | Nach Starkregen lief das Wasser aufgrund eines verstopften Regeneinlaufs über die Straße und drohte in angrenzende Gebäude zu laufen. |

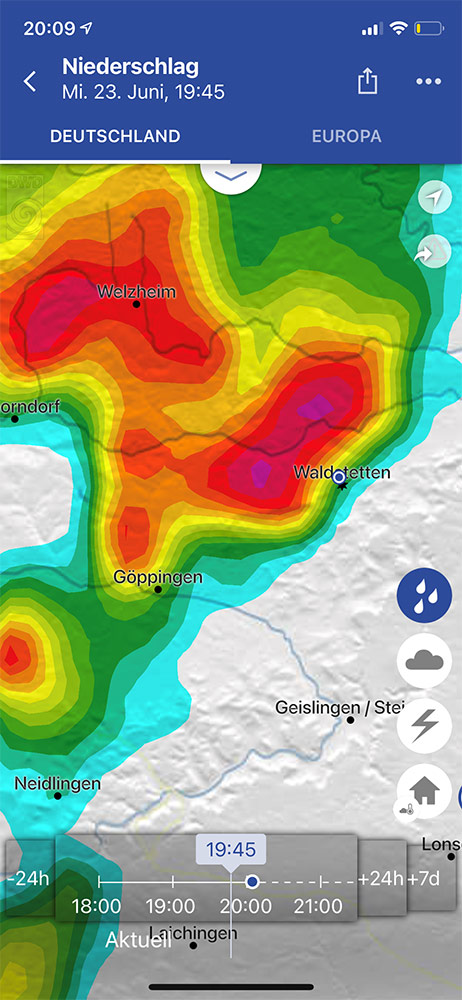

23.- 24.06.2021 | Schwäbisch Gmünd, Aalen | Heftiges Unwetter führte zu überfluteten Unterführungen und Kellern, Straßen mit Wasser und Geröll bedeckt, zahlreiche Feuerwehreinsätze. |

15.07.2021 | Lorch | Bäche traten über Ufer und Wasser floss in Keller. Mehrere Feuerwehreinsätze wurden ausgelöst. |

30.06.2022 | Lorch, Schwäbisch Gmünd | überflutete Straßen bzw. Eindringen in Schule nach Starkregen. |

2.-3. Juni 2024 | Aalen, Unterkochen, Heuchlingen, Waldstetten, Leinzell, Täferrot, Göggingen, Teilorte Schwäbisch Gmünd | Starkregen und Hochwasser führten zu Hangabrutsch und Überflutungen, in Täferrotund Leinzell vorsorgliche Evakuierung wegen kritischem Pegelstand und maximale Füllstände des Rückhaltebeckens, Schäden durch überlaufende Flüsse, vollgelaufene Keller, THW im Einsatz. |

*Die Zusammenfassung der Ereignisse erfolgte anhand von Pressemitteilungen zu den jeweiligen Ereignissen sowie Einsatzberichten der Feuerwehren. Die Liste ist nicht vollständig.

Diese Ereignisse zeigen: Vorsorge betrifft uns alle. Vorsorge kann im Ernstfall Menschen retten. Vorsorge kann Gebäude und Besitz schützen.

Richtig handeln – wenn´s drauf ankommt

Richtiges Verhalten VOR der Überflutung:

- Informieren Sie sich rechtzeitig über Risiken – für Ihre Kommune, Ihr Grundstück und Ihr Gebäude, z.B. durch Hochwassergefahrenkarten des Landes oder Starkregengefahrenkarten Ihrer Kommune, wenn diese dort bereits vorliegen.

- Prüfen Sie, ob Ihre Versicherung Schäden durch Hochwasser und Starkregen abdeckt und ob die Deckungssumme ausreichend ist.

- Treffen Sie bei Bedarf bauliche und organisatorische Vorsorgemaßnahmen. Zum Beispiel: Rückstauklappen, Abdichtungen, Notgepäck, Dokumentensicherung.

- Sprechen Sie mit Familie und Nachbarschaft, wer im Falle einer Überflutung für was zuständig ist und wie man sich richtig und sicher verhält.

- Tipp: Fotografieren Sie Risikobereiche wie Kellerräume bereits im Vorfeld einer möglichen Überflutung, um bei einem Schadensfall den ursprünglichen Zustand nachweisen zu können.

Bevor das Wasser da ist

- Bringen Sie sich und gefährdete Personen rechtzeitig in Sicherheit. Bleiben Sie, wenn möglich, zuhause.

- Verlassen Sie Bereiche in denen die Gefahr einer Überflutung besteht. Dies gilt insbesondere für Keller und Tiefgaragen.

- Schalten Sie Strom und Heizung frühzeitig ab, wenn Sie eine Überflutung im Haus oder auf dem Grundstück haben.

- Schützen Sie Ihr Haus durch Wasserbarrieren, bspw. mit Sandsäcken.

- Nutzen Sie Warnsysteme und -apps, um informiert zu bleiben.

- Betreten Sie keine überfluteten Bereiche!! – Treibgut, Soge, kontaminiertes Wasser und Stromquellen stellen große, oft unsichtbare Gefahren dar!

- Bleiben Sie besonnen, gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

- Tragen Sie Schutzkleidung und achten Sie auf Hygiene.

- Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und informieren Sie zeitnah Ihre Versicherung.

- Markieren Sie den erreichten Wasserpegel in und am Gebäude.

- Beginnen Sie mit den Aufräumarbeiten erst, wenn das Hochwasser vollständig abgeflossen ist.

- Sorgen Sie für eine schnelle Trocknung der Räume durch Belüftung und ggfs. Heizgeräten.

- Sind Gefahrstoffe ausgetreten, informieren Sie die Feuerwehr.

- Vorsicht: Sind Nahrungsmittel mit dem Wasser in Kontakt getreten, sollten sie entsorgt werden.

- Lassen Sie Heizöltanks bei Bedarf fachlich prüfen.

Gastbeitrag

Treten Überflutungsereignisse auf, muss häufig auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ausrücken, um Personen aus Notlagen zu befreien. Wir haben bei der DLRG Bezirk Ostalb nachgefragt, was sie sich von jeder Person wünschen, wenn es zu Überflutungen kommt. Erfahren Sie im Beitrag der DLRG daher mehr, worauf es im Notfall wirklich ankommt und was Sie tun können, um den ehrenamtlichen Lebensrettenden die Arbeit zu erleichtern:

Was tun, wenn mein Haus überflutet wird und ich dadurch im Haus eingeschlossen bin?

Begeben Sie sich möglichst in die oberen Stockwerke und warten Sie dort auf die Anweisungen der Einsatzkräfte. Stellen Sie umgehend den Strom im und ums Haus ab, wenn Sie dies noch machen können, ohne sich in Gefahr zu begeben. Am besten, Sie haben den Strom bereits abgestellt, bevor Wasser in das Haus eindringt. Durch überflutete Elektroinstallationen besteht für Sie und die Einsatzkräfte, welche Ihnen helfen möchten, akute Stromschlaggefahr.

Den Einsatzkräften bleibt, um Ihnen helfen zu können, oft nichts Anderes übrig als sich im Wasser zu bewegen und sich dadurch erhöhten Gefahren durch das Hochwasser auszusetzen. Die Gefahr, des unter Strom stehenden Wassers ist, entgegen anderer Gefahren im Hochwasser, von den Einsatzkräften nicht erkennbar. Verletzte Einsatzkräfte durch Stromschlag bringen also nicht nur die Rettenden in Gefahr, sondern auch diejenigen, welche auf ihre Hilfe hoffen.

Bei Starkregen und Hochwasser unterwegs

Lässt es sich nicht vermeiden, dass man bei Überflutungen mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs ist, gilt eine erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. So dürfen keinesfalls überflutete Straßenabschnitte mit dem Auto befahren werden oder gar zu Fuß das Wasser durchwatet werden. Wie tief das Wasser auf einer Straße oder in einer Unterführung tatsächlich ist, lässt sich oft nicht erkennen und birgt besondere Gefahren. Fahrzeuge können im Wasser aufschwimmen und von den Fluten mitgerissen werden oder aber mitten im Wasser liegenbleiben und Sie sind als Insassen im Fahrzeug gefangen. Durch den Wasserdruck von außen lassen sich Türen nicht mehr öffnen und Wasser strömt in das Auto.

Gully-Deckel werden durch die Wassermassen ausgehoben und die offenen Schächte bergen tödliche Gefahren für Fußgänger.

Bereits knietiefes Wasser kann einen Fußgänger mitreißen und zu einer tödlichen Gefahr werden.

Keinesfalls sollten sogenannte Wathosen im Hochwasser oder in strömenden Gewässern eingesetzt werden. Ist eine Wathose auch im ersten Moment eine gute Idee, da man mit ihr in bis zu brusttiefes Wasser gehen kann, so wird dieser vermeintliche Vorteil im Hochwasser und in strömenden Gewässern, schnell zur tödlichen Gefahr. Sollte die Hose mit Wasser volllaufen, ist es für Ungeübte fast unmöglich, sich aus ihr zu befreien. Im schlimmsten Fall zieht sie einen unter Wasser.

Sollten Sie sich während eines Starkregenereignisses oder eines Hochwassers in Gefahr befinden, wählen Sie den Notruf unter 112.

Die DLRG ist auch im Ostalbkreis, wie die Feuerwehr und alle Rettungsorganisationen an 24 Stunden am Tag an 7 Tagen die Woche, unter der Notrufnummer erreichbar. Sie klärt als größte freiwillige Wasserrettungsorganisation über die Gefahren im, am und auf dem Wasser auf, bringt Menschen das Schwimmen bei, bildet Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aus, engagiert sich in der örtlichen Gefahrenabwehr und bildet Einheiten der über 100 DLRG Wasserrettungszüge deutschlandweit.

Im Ostalbkreis ist die Bootsgruppe des 8. Wasserrettungszuges des Landes Baden-Württemberg stationiert, welche mit Einheiten aus dem Rems-Murr-Kreis sowie aus dem Kreis Esslingen den 8. Wasserrettungszug bildet.

Für die örtliche Gefahrenabwehr steht diese Bootsgruppe im Ostalbkreis, unterstützt durch auf starkströmende Gewässer spezialisierte Strömungsretter, zur Verfügung.

Diese Wasserrettungseinheit kann für die Wasserrettung, Vermisstensuche, Sachbergung und Veranstaltungsabsicherungen im Ostalbkreis und den angrenzenden Landkreisen eingesetzt werden.

Ansprechpartner der DLRG im Ostalbkreis

Vorsitzender: Bernd Luther

E-Mail: vorsitzender@bez-ostalb.dlrg.de

Leiter Einsatz: Jan-Philipp Queren

E-Mail: leiter.einsatz@bez-ostalb.dlrg.de

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) | DLRG e.V.

Bezirk Ostalb | DLRG Bezirk Ostalb

Wir danken der DLRG für Ihren Einsatz und für die bisherige tolle Zusammenarbeit!

Ansprechpartnerinnen & Ansprechpartner

Potenziell gefährdete Gebiete, Präventionsmaßnahmen und aktuelle Warnmeldungen – Gefahrenkarten und -portale bieten Informationen für eine erste Einschätzung der Gefahrenlage. Ein Klick lohnt sich!

Hochwassergefahrenkarten bei UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) | LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) | Weiter zur Internetseite (Schaltfläche links: „Wasser“ -> „Hochwasser“ -> „Hochwassergefahrenkarten“) |

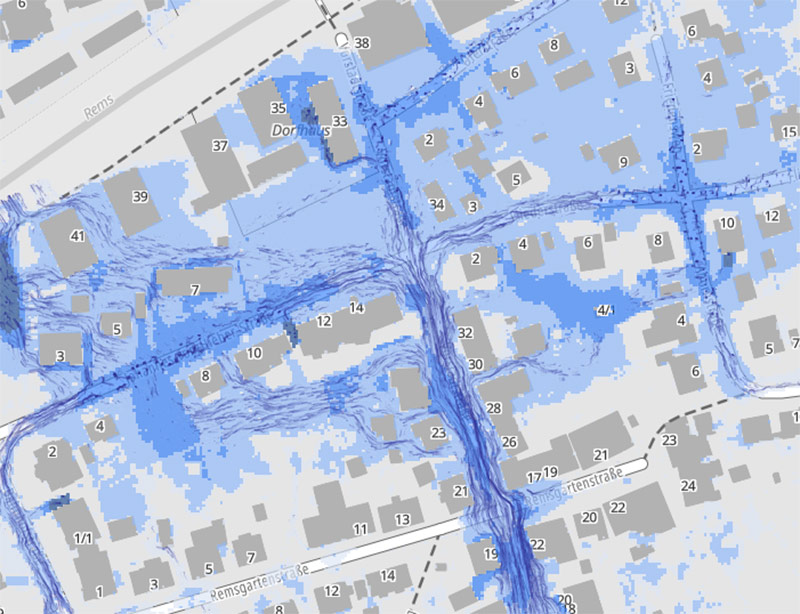

Starkregengefahrenkarten (nicht für alle Regionen verfügbar!!) | Starkregengefahr.de | Weiter zur Internetseite („Karten ansehen“ -> kleiner Pfeil -> Gebiet auswählen) Schauen Sie auch auf der Webseite Ihrer Kommune vorbei, ob bereits Karten vorliegen. |

Gefahrenportal | DWD (Deutscher Wetterdienst) |

Vorsorge, richtiges Verhalten und Nachsorge bei Hochwasser | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW | |

Heizöllagerung in Risikogebieten | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW | |

Infos & Aktuelles rund um das Thema Starkregen | LAWA Starkregenportal (Bund- / Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) | |

inkl. Checkliste „Bin ich gefährdet“ | LAWA Starkregenportal (Bund- / Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) | |

Hochwasserschutzfibel: Objektschutz und bauliche Vorsorge | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |

Infos rund um die Themen: Hochwasserschutz, Hochwasservorhersagezentrale, Starkregenrisikomanagement | LUBW | |

Magazin: Innovative Lösungen für Wasser-Extremereignisse: Zentrale Erkenntnisse der Fördermaßnahme WaX | DKKV (Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.) |

Fragen zur HWGK und zur Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben | Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Wasserwirtschaft | |

Wasserextreme - Materialien für Kommunen (Krisenmanagement, komm. Eigenvorsorge, Öffentlichkeit) | KEA-BW / WBW-Fortbildungsgesellschaft (KEA Klimaschutz- und Energieagentur BW - Kompetenzzentrum Wasser und Boden) | |

Broschüre „Starkregen - Was können Kommunen tun?“ | KEA-BW / WBW-Fortbildungsgesellschaft (KEA Klimaschutz- und Energieagentur BW - Kompetenzzentrum Wasser und Boden) | |

Starkregenrisikomanagement inkl. Leitfaden | LUBW | |

Hochwasserschutz, Krisenmanagement, Nachsorge, Maßnahmenplanung | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW | |

Starkregenrisikomanagement | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW |

Arbeitsblätter und methodisch-didaktischer Kommentar u.a. zum Thema Überschwemmungen und Erdrutsche | Resilienzzentrum Ostalbkreis | |

Bildungsmaterial: Hochwasser | BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) |

Hochwasserschäden vermeiden - Was können Waldbesitzende tun? | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW | |

Nach dem Hochwasser - Maßnahmen im Acker-, Obst- und Gemüsebau | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW | |

Nach dem Hochwasser - Maßnahmen auf Grünland und im Feldfutterbau | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW |

Hochwasser - Vorsorge, Verhalten, Nachsorge | Hochwasserportal des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW |

Interview mit Jürgen Schnotz

Um mehr über die wichtige Arbeit der Notfallseelsorge im Ostalbkreis zu erfahren, haben wir ein Interview mit dem Koordinator des Einsatzbereichs Aalen, Ausbildungsleiter, Leiter und Fachberater PSNV Jürgen Schnotz geführt.

Guten Tag Herr Schnotz. Herzlichen Dank, dass sie sich heute für dieses Interview Zeit nehmen und unsere Fragen beantworten. Starten wir gleich rein: Könnten Sie uns zuallererst etwas zu Ihrer eigenen Person und Ihren beruflichen Aufgaben erzählen?

Mein Name ist Jürgen Schnotz. Seit 38 Jahren bin ich Gemeindediakon bei der Evangelischen Kirche. Während meines Studiums auf der Karlshöhe in Ludwigsburg und danach habe ich mich ehrenamtlich in der Ausbildung und im Sanitäts- und Rettungsdienst beim Arbeiter-Samariter-Bund in Ludwigsburg betätigt. Als 1999 im Ostalbkreis die Gründung der Notfallseelsorge für den Aalener und Ellwanger Bereich (Altkreis Aalen) geplant wurde, war für mich klar, dass ich mich mit meinen Erfahrungen als Diakon und Rettungssanitäter hier engagieren möchte. Seit September 2001 ist die Notfallseelsorge im Ostalbkreis aktiv. Heute bin ich neben der Notfallseelsorge auch in der Alten-Pflege-Heim-Seelsorge und der Klinikseelsorge aktiv.

Was genau bedeutet Psychosoziale Notfallversorgung und wie ist diese im Ostalbkreis aufgestellt?

Unter dem Oberbegriff PsychoSoziale NotfallVersorgung bündelt sich die Arbeit der Notfallseelsorge, Krisenintervention, Einsatzkräftenachsorge, … Im „Altkreis Schwäbisch Gmünd“ ist das Kriseninterventionsteam (KIT) des DRK aktiv und im „Altkreis Aalen“ die Notfallseelsorge in Verantwortung der Evangelischen und Katholischen Kirche im Dienst. Derzeit sind 39 Frauen und Männer hier bei der Notfallseelsorge aktiv, darunter 3 muslimische Notfallseelsorgerinnen.

Die Einsatzleiter am Notfallort (Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei) entscheiden, ob und wann sie die Notfallseelsorge zur Begleitung von Menschen über die Rettungsleitstelle alarmieren lassen. Je nach Einsatzstichwort durch die Leitstelle fahren in der Regel 1-2 Notfallseelsorger zum Einsatzort – bei Notwendigkeit werden weitere Kräfte nachgefordert. Die Begleitung dauert meist zwischen 2 und 3 Stunden. Die Notfallseelsorgerinnen nehmen sich Zeit zum Zuhören.

Gemeinsam mit den Betroffenen überlegen sie, wie es in dieser extremen Situation von Tod, Verlust, Schock und Trauer weitergehen kann. Außerdem versuchen sie ein soziales Netzwerk zu aktivieren, das die Menschen in den nächsten Stunden und Tagen in dieser außergewöhnlichen Situation unterstützen kann. Bevor wir die Betroffenen verlassen, sollten sie wieder sprach- und handlungsfähig sein und einen Plan haben, wie es in der nächsten Zeit weitergehen kann. Dann ist unsere Aufgabe als Notfallseelsorger mit der „Ersten Hilfe für die Seele“ beendet.

Notfallseelsorger waren bereits während Hochwasserereignissen im Einsatz, die häufig mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen verbunden sind. Welche besonderen Herausforderungen und Belastungen haben Sie während dieser Ereignisse erlebt – für sich und Ihre Arbeit, aber auch für die Betroffenen selbst und deren Umgang mit solch einer Situation. Und daran anschließend: Wie unterstützen Sie Betroffene unmittelbar nach einem Hochwasser seelsorgerisch?

Bei Hochwassereinsätzen geht es in der Regel zunächst nicht um die Begleitung nach einem Todesfall. Von daher ist für Notfallseelsorger auch die Ausgangslage anders. Während bei den alltäglichen Einsätzen meist der Tod oder die schwere gesundheitliche Beeinträchtigung eines Menschen im Mittelpunkt steht, ist es bei Hochwasser- oder anderen Katastropheneinsätzen zunächst meist der Verlust von Sachwerten. Das eigene Haus ist überflutet, Erinnerungen oder die Existenz von der Flutwelle fortgespült beziehungsweise die Unerreichbarkeit von Arbeitsplatz, Familie, Haus und Hof.

Grundsätzlich steht natürlich die Begleitung von Betroffenen in dieser außergewöhnlichen und belastenden Situation im Vordergrund – wie auch bei den alltäglichen Einsätzen. Jedoch geht es um viel mehr Betroffene, und die Begleitung spielt sich oft im Freien beziehungsweise im öffentlichen und ungeschützten Raum statt. Meist muss ein Ort – wie eine Notunterkunft gefunden werden, an dem die Menschen evtl. auch in Gruppen begleitet und unterstützt werden können. Dabei ist auch das Zusammenspiel aller Einsatzkräfte (Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, DLRG,…) notwendig und für unsere Arbeit maßgeblich.

Hier können wir zunächst auch nur seelsorgerlich unterstützen mit Zeit für die Menschen, Zuhören und Informationen. Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass es ganz unterschiedliche Reaktionen auf solche Katastrophen gibt. Manche bleiben ruhig und kontrolliert, oder ziehen sich total in sich zurück. Andere reagieren mit Aktivismus oder mit Wut und Aggression oder versuchen sich durch Flucht der Situation zu entziehen. Das sind zunächst einmal ganz menschliche Reaktionen auf diese gefährliche Situation und ihre Folgen. Diese Reaktionen können in den nächsten Tagen und Wochen auch schwächer werden, vor allem wenn wir die Betroffenen darüber informieren und begleiten können. In manchen Fällen ist jedoch eine ärztliche Unterstützung für diese Menschen notwendig.

Unsere Kollegen, die im Ahrtal nach der Flutkatastrophe im Einsatz waren, berichteten von diesen Reaktionen und ihren hilfreichen Begleitungen in dieser Situation. Erstaunt waren sie aber immer wieder über Menschen, die sehr kontrolliert und resilient reagiert haben. Das waren zumeist Menschen, die solche oder ähnliche Katastrophen schon erlebt haben und auch erfolgreich meistern konnten. Bei allem Verlust, Ärger und aller Belastung haben sie ihren Blick nach vorne gerichtet, in dem Wissen, dass sie eine solche Situation schon einmal durchlebt und letztendlich auch gut überstanden haben.

Können die Menschen aus Ihrer Sicht durch eine bessere Vorsorge auf Überflutungsereignisse die seelischen Belastungen und Folgen beeinflussen?

Grundsätzlich JA!

Wenn wir Menschen uns mit möglichen Katastrophen beschäftigen und uns nach unseren Möglichkeiten auch darauf vorbereiten. Dazu bieten Sie vom Resilienzzentrum ja genügend Informationen und praktische Hilfen. Dann ist schon eine gute erste Vorsorge getroffen.

Dann sollten wir uns noch bewusst machen, dass wir im Extremfall ganz unterschiedlich darauf reagieren können (wie oben beschrieben) und dass dies zunächst einmal auch normal ist, dann haben wir schon einen weiteren Schritt in die richtige Richtung getan.

Außerdem kann es sinnvoll und wichtig sein, dass wir ein soziales Netz knüpfen oder stärken, mit Menschen aus der Nachbarschaft, Freunden und soweit vorhanden auch der Familie, dann sind wir nochmals einen Schritt weiter beim Umgang mit seelisch belastenden Situationen.

Dann bedanke ich mich für die interessanten Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Möchten Sie abschließend noch Wünsche oder Empfehlungen loswerden, bspw. welche Vorsorgemaßnahmen von Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden können, um sich besser auf mögliche Überflutungsereignisse vorzubereiten?

Danke, dass wir die Arbeit der Notfallseelsorge und der PSNV im Ostalbkreis in ihrem Newsletter vorstellen konnten.

Die PSNV bietet nicht nur für direkt Betroffenen, sondern auch für Einsatzkräfte vor, während und nach Einsätzen im Alltag aber auch bei Großschadenslagen oder Katastrophen Begleitung und Unterstützung an.

- Hilfreich können auch die Informationen und „Notfalltipps“ aus der „NINA-Warnapp“ des BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) sein!

- Erste-Hilfe-Kurse bieten ja inzwischen zusätzlich Informationen und Materialien zur Vorsorge bei Katastrophen und den Umgang damit an.

Weitere Informationen zur Arbeit der Notfallseelsorge gibt es auch unter www.kb-aalen-evangelisch.de/hilfsangebote/notfallseelsorge oder bei Jürgen Schnotz, Wilhelm-Merz-Straße 4, 73430 Aalen, Telefon 07361/999 2795, juergen.schnotz@elkw.de

Resilienzzentrum Ostalbkreis

Vergangene Veranstaltungen des Resilienzzentrums zum Thema Hochwasser und Starkregen

Das Resilienzzentrum war mit Vorträgen zu den Themen Informations-, Verhaltens-, und Risikovorsorge sowie bauliche Vorsorgemaßnahmen zum Hochwasser- und Starkregenschutz in einigen Kommunen vor Ort. Die Vorträge wurden illustriert durch Kartenmaterialien der Gemeindegebiete sowie Bilder zu vergangenen Ereignissen in den jeweiligen Gemeinden und im gesamten Ostalbkreis. Zudem kam es am Informationsstand des Resilienzzentrums im Rahmen der Veranstaltungen zu regem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

- Bürgerveranstaltung zum Thema „Vorstellung Katastrophenschutzplan der Gemeinde Waldstetten“ am 6. Mai 2024. Mehr Informationen finden Sie hier.

- Bürgerdialog der Gemeinde Leinzell zum Thema „Hochwasserschutz“ am 15. Oktober 2024.

- Informationsveranstaltung „Katastrophenschutz in der Gemeinde Täferrot“ am 29. Oktober 2024. Lesen Sie auch hier.

- Infoabend zum Katastrophenschutz und Notfallmanagement „Heubach – gemeinsam besser vorbereitet!“ am 23. Januar 2025. Weitere Informationen finden Sie hier.

- „Starkregenrisikomanagement in Lorch“ am 13.März 2025. Mehr Informationen finden Sie hier.

Vergangene Veranstaltungen des Resilienzzentrums zum Thema allgemeine Notfallvorsorge

Im Rahmen der Aktivitäten zur Risikokommunikation ist das Resilienzzentrum auch im Bildungsbereich aktiv und war in diesem Jahr bereits an der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd und an der Realschule auf dem Galgenberg in Aalen vor Ort.

Mit dem Ziel, die eigene Handlungsfähigkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer zu stärken, informierte das Resilienzzentrum im Rahmen der beiden Vorträge über Gefahren im Ostalbkreis, gab praktische Tipps zum Verhalten in Krisensituationen und stellte effektive Maßnahmen zur Notfallvorsorge vor, die jede und jeder in den eigenen Alltag integrieren kann – vom Notfallrucksack bis zum Notvorrat für zehn Tage.

Durch das mitgebrachte Anschauungsmaterial und die vertiefenden Informationsmaterialien entstand ein lebendiger Austausch zwischen den Beteiligten und bildete einen gelungenen Abschluss der Veranstaltungen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Empfehlung

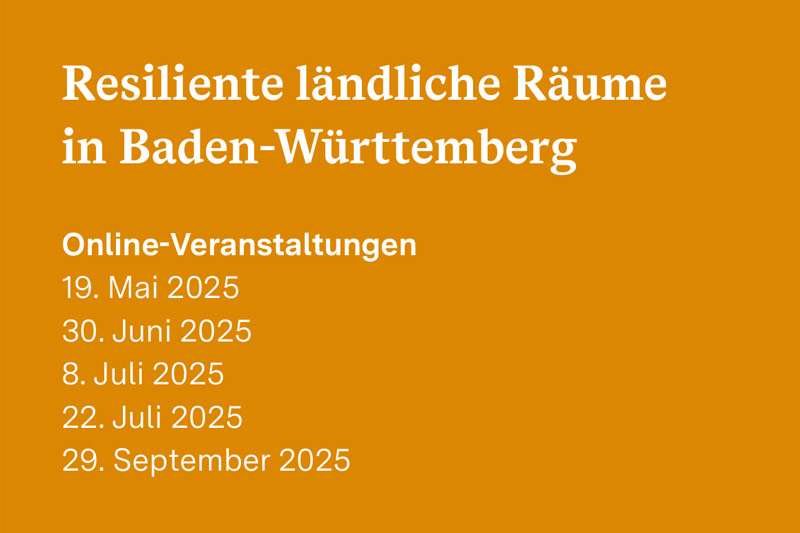

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Resiliente ländliche Räume in Baden-Württemberg“ ein, sich über Herausforderungen ländlicher Räume, deren Resilienz sowie Handlungsempfehlungen zu informieren.

Das Programm ist vielfältig und interessant gestaltet und findet an fünf Terminen als Online-Format statt. Auch das Resilienzzentrum, vertreten durch Petra Weber (Leiterin des Resilienzzentrums), liefert einen Beitrag zu dieser Veranstaltungsreihe. Schauen Sie gerne vorbei!

Weitere Informationen finden Sie hier.